明治19年11月に出版された「普通読本 四編上」と云う本です。文部省検定済小学校教科用書とありますので、教科書だと思います。ぱーと1や2では、明治時代〜昭和初期に使用された教科書の中で、時計の記述についての分部を紹介しましたが、ここでは、この本の時計記載概要について触れてみます。

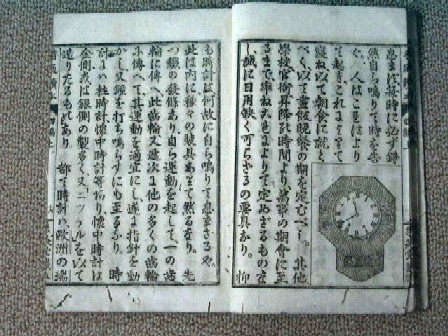

和紙にプリントされた記述ですが、漢字カタカナ文で字は大きく、とても読み易く書かれています。ボンボン時計の絵がありますが、この時計は何時を指しているのか、との書き出しで、短針や長針の位置から11時40分であることを、また長・短針を分・時に分け 長針は短針の12倍早く運行(動く)こと、休まず昼夜動き、毎時自ら鳴って時を告げること、人はこれにより起きこれにより寝て、朝食に就き、昼食晩餐の期を定むべしと書いています。また学校や官庁の万事の機会に、日用かくべからざる要具であること、機構についても鉄の発條(ゼンマイ)が自ら運動し、歯車に伝わり指針を動かし鐘を打ち鳴らすに至ること、そして柱時計、懐中時計等があり、懐中時計は金側・銀側・ニッケルで造られており、欧州の瑞西(スイス)で製したものは最も良いことも触れています。当時、時計に対する真面目な教育がなされていたのですね。

資料・他

明治のテキスト