展覧会のお知らせEXHIBITION

コレクション展2025

2025年10月25日(土)~12月21日(日)

開館時間=午前10 時~午後6 時(入館は午後5 時30 分まで)

休館日=毎週月曜日(11 月3 日、11 月24 日を除く)、11 月4 日(火)、11 月25 日(火)

観覧料=一般1000 円(800 円)/ 大学生・高校生700 円(560 円)/中学生以下無料

足利市立美術館

主催=足利市教育委員会、足利市立美術館、公益財団法人足利市民文化財団

協力=一般財団法人おもい・つむぎ財団

*( )内は 20 名以上の団体料金*各種障がい者手帳をご提示の方とその介護者1 名は無料となります。*「あしかがいきいきパスポート」をお持ちの方および両毛広域都市圏内にお住まいの65 歳以上の方は無料となります(住所・年齢を証明できるものをご提示ください )。*第3日曜日「家庭の日」(11 月16日、12 月21 日)は中学生以下のお子さまを同伴のご家族は観覧料無料となります。*縷縷プロジェクト永年オーナーおよび10 年オーナーは無料、5 年オーナーは団体料金となります( オーナー証をご提示ください)。

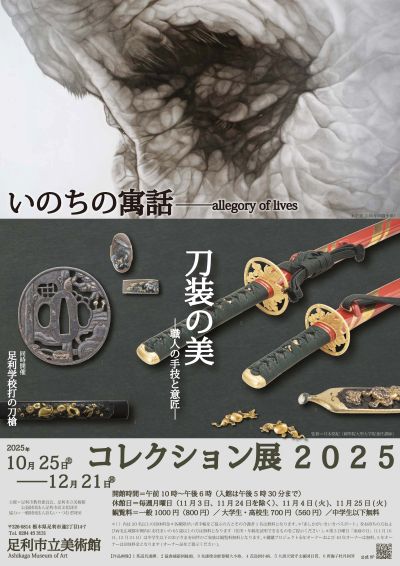

展示室1 刀装の美ー職人の手技と意匠ー

広井信一ほか《朱漆塗金蛭巻鞘大小拵》 1958年 足利市民文化財団蔵

「刀装」とは、刀剣外装のことで「拵」とも呼ばれます。刀装はもともと武用につくられたものですが、これを構成する鞘や柄、鐔などの刀装具を見てみると、木工や金工、漆工や染織など、日本の工芸技術の集大成であることがわかります。とくに、泰平の世が訪れた江戸時代には、町人文化が発達し、おしゃれでこだわり抜かれた変り塗の鞘や、より緻密な技巧を凝らした刀装具が多く生み出されました。

本展では、江戸時代の装剣文化や、刀装具に見られる多様な意匠、モチーフなどを、その素材や制作技法とともにご紹介します。また、それぞれのパーツごとに、できるだけ細やかな職人技を堪能いただけるよう構成しました。

ぜひ、完成された「刀装」の美しさとともに、細部にもご注目いただき、鞘師、塗師、白銀師、彫金師、柄巻師などによる細やかな職人技をお楽しみください。

監修=井本悠紀(國學院大學大学院兼任講師)

→「刀装の美」出品リスト

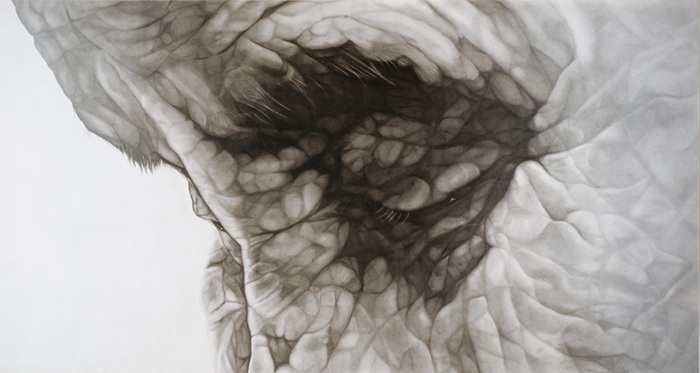

展示室2 いのちの寓話ーallegory of lives

木下晋《103年の闘争Ⅲ》 2000年

木下晋《103年の闘争Ⅲ》 2000年

人にとって、けっして避けることができない「死」と、限りある時の中でこそ輝きを放つ「生」を表現することは、芸術の普遍的なテーマであり続けてきました。そうした芸術は、日常の中では意識されることが少ない「命」の在り方を、観るものに強く問いかけてきます。

本展では、足利市立美術館のコレクションの中から、人の「命」の在り方を表現の

内に含むとみられる作品、現代の作家を中心にして構成します。それぞれは趣旨、テーマ、技法は異なりますが、各作家が自身の存在をかけて創作してきたものであり、これらの作品と向かい合うことで、私たちは自身の「生」についても、より深く考える機会が得られるでしょう。

→「いのちの寓話」出品リスト

→コレクション展2025 FAQ

関連プログラム

《学芸員によるギャラリートーク》

日時:10月26日(日)、11月22日(土)、12月7日(日)

各日午後2時から3時まで

★★出品作家のトーク参加予定★★

10月26日(日)は黒須信雄氏、福山知佐子氏が、

11月22日(土)は木下晋氏、髙﨑紗弥香氏がギャラリートークにご参加予定です!

《学芸員による鑑賞ワークショップ》

「いのちの寓話-allegory of lives」のみ対象

日時:11月16日(日) 午後2時から3時まで

上記のトークイベントでは参加費、お申し込みが不要です。開始時刻に美術館受付前にお集まりください。なお、高校生以上は当日観覧券が必要です。

足利市立美術館

Ashikaga Museum of Art

〒326-0814

栃木県足利市通2-14-7

TEL 0284-43-3131